ANOTHER WATER―めぐるもの―

このアートプロジェクトは、1997年7月に大阪市平野区の町なかにおいて開催された現代美術展「モダンde平野」への参加作品として行なったものである。「モダンde平野」は、住民有志による「平野の町づくりを考える会」と、同区に住む美術家・樋口よう子氏の共同企画によって、「町をアートの視点から見直す」という主旨のもと、1996年から同区の旧平野郷一帯で開催されている。

近年、公共空間に美術作品を配する「パブリック・アート」がしばしば広く議論されるようになる一方で、地域社会と結びついたアートプロジェクトが各地で行われるようになった。その背景には、生活環境から切り離されて「美術館芸術」と化した近代以降の芸術のあり方への批判がある。だが、美術館の外に出たからといって、それだけで「美術館芸術」の枠組を免れるわけではない。なぜなら、今日、視覚的な審美性と均質性を高めた都市空間は、ある意味で潜在的な展示空間/準-美術館的空間と化しつつあるからである。そこでは、美術作品や行為は、都市の矛盾を覆い隠す美的装飾物か、消費主義的な町づくりイベントの具と化してしまいかねない。人々は、町が美術館になることを望んでもいるのである。この矛盾した状況の中で、美術は、見えないものを見えるものにする術、あるいは世界を見る方法としての自己の働きを、改めて根本から問い直さねばならない。

表面は、見えるものと見えないものの境界である。およそあらゆる術は、この境界に関わる。都市の水平の表面は、徹底的な人工物となって大地をおおい、電気、ガス、水の巨大な循環システムを埋設している。それらはときに地上に露出して、人間生活を襲う。なかでも地表の内外をめぐる水の制御は、古代より都市計画の要であった。

平野は、豪雨のたびに浸水被害が出た土地である。大阪市東南を流れる平野川に接し、かつて環濠で囲まれていた旧平野郷は、地下に豊富な水脈を有し、井戸も多かった。しかし平地で水はけが悪いうえ、戦後、急速に都市化が進み、小川や濠、池が埋め立てられた結果、豪雨のたびに浸水被害が出るようになった。行き場のなくなった水が下水道からあふれ出るのだ。たび重なる水害に対処するため、1986年には、一時貯水用のトンネル型地下調節池が全長1.9キロにわたってつくられた。

都市化による地面の舗装や水域の埋立ては、自然な水循環を切断して、土地の水処理能力を急速に奪う。そのため、下水道や河川の水処理の負担は急増する。現在ではこの負担を少しでも軽減するため、地下分水路とともに、下水道のいたるところで下水を地中に漏らす方式が採用されている。当然ながら、地下では、自然水に下水・汚水が混入し、急速に水汚染が進行する。周知の通り、もはやどの都市域でも飲める井戸水はない。

平野でも、古い町並みの衰退と平行して、井戸はほとんど消滅した。わずかに旧家に残る井戸の場合も、毎朝一定量の水を汲み上げて排水しなければ、異臭を発するほどである。今回のプロジェクトは、盛夏の下で、その井戸水を氷にして、地面の上に置き、再び地下に戻すというものである。

さいわい平野川付近の旧家の協力を得て、大量の井戸水を汲み上げることが可能になった。製氷にあたっては、大阪市内に残る数少ない製氷工場の協力をあおいだ。現在は製氷も多くが自動化され、外部から持ち込んだ水で氷を作ることはまずない。その上、衛生上からも危険な水を、食品冷凍用の氷をつくるのと同じ場所で凍らせることは不可能である。それが特別に許可されたのは、職人気質を持った工場側の現場責任者の理解ゆえである。

氷の大きさは、単位となる製氷缶の大きさで決まる。技術上の条件から、製氷量は総量約1.5トン、約150kg、高さ1m強の氷が10缶分。通常、販売用の氷は、製氷中にたえず空気を送り込んでゆっくりと凍らせ、透明にしあげるが、あえて空気を入れず、放置する状態で凍らせた。その結果、シャーベット状のアメ色の氷柱が生まれた。それらは、いわゆる氷の彫刻に見られるような、イメージ的造形を拒絶する不思議な物質感を宿していた。設置場所は、区域に残る古い道標や石碑の傍らとした。ほとんど無機能と化した石の道標は、かつてその土地を、自動車ではなく、人がめぐるためのしるしでもあったからだ。

10箇所の氷の設置は、7月27日正午前後に行なった。手鉤と膝、腰を巧みに使う氷職人の方々が、再び積極的に協力してくれた。運搬の際には、古い看板から採った「氷」の文字を手書きした旗を持って回った。氷は、なめても倒れても危険なので、場合に応じてロープで固定し、注意書きをつけねばならなかった。中には、交通の激しい交差点の角に置いたものもあった。

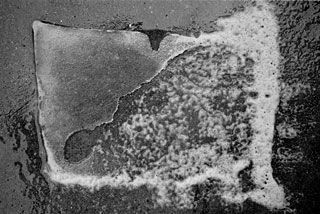

当日は比較的気温が低く、翌朝まで一部は溶け残った。氷は、辺り一面を汚水でびしょびしょに濡らして溶けていく。この作品の意味は、氷そのものよりも、汚水まみれになったその地面にこそあった。不覚にも、そのことは、最初から明確に自覚されていたわけではない。氷という実体に気を取られていたのだ。

地面に耳をあてて、地下の音を聞く。

すべての作業の意味は、道標の横にふと残った不純物の矩形の痕跡に集約されていると思われた。

1998年1月 井上明彦

*『京都市立芸術大学美術学部研究紀要』第42号、1998.3 63-65頁